▼音声で学びたい方はこちらへ🐻

▼ELEMENT1-高1《Lesson6》はこちらから🐻

- 授業前にひとこと

- 勉強のポイント

- 本文&和訳

- 重要単語

- 重要ポイント

- 【1】”I would like to thank you so much for giving me the Hans Christian Andersen Award.

- 【2】Shortly after World War Ⅱ, IBBY founder Jella Lepman worked hard to create world peace through children’s literature.

- 【3】I deeply admire her hard work.

- 【4】I was a 10-year-old girl in the middle of the war.

- 【5】In that desperate time, books gave me courage to live.

- 【6】For this reason, this award holds a very special meaning for me.”

- 【7】In 2018, children’s book author Kadono Eiko won the IBBY Hans Christian Andersen Award, which is often called the Nobel Prize for children’s literature.

- 【8】At the ceremony, she talked about how books helped her in her childhood.

- 【9】She also shared some onomatopoeia such as donburakok-ko-oh, suk, kok-ko-oh.

- 【10】When she was a child, she cried often because her mother had died.

- 【11】To calm her, her father told a tale that began with these sounds.

- 【12】”A great peach came donburakok-ko-oh, suk, kok-ko-oh floating down the river.”

授業前にひとこと

今回から、ELEMENT1-高1《Lesson6》について扱っていきます❗️

Lesson6のタイトルは…🐻

The Power of Words

という「言葉が与えてくれる力」についてのお話です。

ちなみに、このLessonでメインで理解したい文法事項は…

関係代名詞の非制限用法, 分詞構文

です❗️

さて、いつも授業前に説明することですが…

⇧に載せてあります『単語・和訳・英作文トレーニング』をテスト1週間前から毎日やってみてください❗️曖昧な理解がなくなり、成績が爆伸びします!!

コミュ英以外の定期テスト対策は?

現代文の定期テスト対策は こちら から

古文の定期テスト対策は こちら から

漢文の定期テスト対策は こちら から

teite channel をもっと活用する

▷ 解説記事のリクエスト

▷ 新着情報のキャッチ

▷ 定期テスト予想問題

▷ オリジナルグッズの販売

ができるようになっています🐻

teite channel の 公式LINEアカウント はこちら

勉強のポイント

①本文は、国際アンデルセン賞を受賞した角野栄子さんの、受賞プレゼンと生い立ちの紹介であることを理解する。

②単語・重要ポイントをインプットする。

③関係代名詞の非制限用法, 分詞構文について理解する。

本文&和訳

本文(Scene1)

1 “I would like to thank you so much for giving me the Hans Christian Andersen Award.

「国際アンデルセン賞を私に与えてくれたことに、私はとても感謝したいです。

Shortly after World War Ⅱ, IBBY founder Jella Lepman worked hard to create world peace through children’s literature.

第二次世界大戦の後すぐに、国際児童図書評議会の創設者であるイェラ・レップマンは、児童文学を通して、世界平和を創るために熱心に働きました。

I deeply admire her hard work.

私は彼女の熱心な仕事を深く称賛してます。

I was a 10-year-old girl in the middle of the war.

私は戦争の最中に10歳の少女でした。

In that desperate time, books gave me courage to live.

その絶望的な時間の中で、本が私に生きる勇気をくれました。

For this reason, this award holds a very special meaning for me.”

この理由のため、この賞は私にとってとても特別な意味を持ちます。」

2 In 2018, children’s book author Kadono Eiko won the IBBY Hans Christian Andersen Award, which is often called the Nobel Prize for children’s literature.

2018年、児童書の著者の角野栄子氏は、国際児童図書評議会の国際アンデルセン賞を受賞しました、そしてそれはしばしば児童文学のノーベル賞と呼ばれています。

At the ceremony, she talked about how books helped her in her childhood.

セレモニーで、彼女は本がどれくらい子ども時代に彼女を助けてくれたかについて話しました。

She also shared some onomatopoeia such as donburakok-ko-oh, suk, kok-ko-oh.

彼女はまた、どんぶらこっこ、すっこっこのようないくつかの擬音語も共有しました。

When she was a child, she cried often because her mother had died.

彼女が子供のとき、彼女は母親が亡くなったので、よく泣いていました。

To calm her, her father told a tale that began with these sounds.

彼女を落ち着かせるために、父親はこれらの音で始まる物語を話していました。

“A great peach came donburakok-ko-oh, suk, kok-ko-oh floating down the river.”

「大きな桃が、どんぶらこっこ、すっこっこと川に流されながらやって来ました。」

重要単語

V : 動詞 , Ving : 動名詞 , Vpp : 過去分詞

| would like to V | Vしたい |

| thank A for B | AにBのことで感謝する |

| Hans Christian Andersen Award | 国際アンデルセン賞 |

| shortly | すぐに、まもなく |

| World War Ⅱ | 第二次世界大戦 |

| IBBY | 国際児童図書評議会 |

| founder | 創設者 |

| Jella Lepman | イェラ・レップマン〈人名〉 |

| create | 〜を創造する、創る |

| literature | 文学 |

| deeply | 深く |

| admire | 〜を称賛する |

| in the middle of ~ | 〜の真ん中で、最中 |

| desperate | 絶望的な |

| courage | 勇気 |

| meaning | 意味 |

| author | 著者 |

| Nobel Prize | ノーベル賞 |

| ceremony | セレモニー、式 |

| childhood | 子供時代 |

| onomatopoeia | 擬音語 |

| donburakok-ko-oh, suk, kok-ko-oh | どんぶらこっこ、すっこっこ〈桃太郎に出てくる擬音語〉 |

| calm | 落ち着かせる |

| tale | 物語、話 |

| tell a tale | 話をする |

| begin with ~ | 〜で始まる |

| float | 浮く |

| float down ~ | 〜を流れる |

重要ポイント

「ピンク」=重要ポイント

▼記号について

V : 動詞 Ving : 動名詞 Vpp : 過去分詞

【 】名詞句・節 〈 〉形容詞句・節 ( )副詞句・節

S:主語 O:目的語 C:補語 M:副詞

【1】”I would like to thank you so much for giving me the Hans Christian Andersen Award.

《和訳》

「国際アンデルセン賞を私に与えてくれたことに、私はとても感謝したいです。

《重要ポイント》

I would like to thank you so much for ~= 私はあなたたちに〜のことでとても感謝したいです

would like to V = Vしたい

thank A for B = AにBのことで感謝する

giving me the Hans Christian Andersen Award = 国際アンデルセン賞を私に与えてくれたことに

thank ~ for A の A部分ですね❗️

Hans Christian Andersen Award = 国際アンデルセン賞

国際アンデルセン賞については以下の引用を見てみましょう!!

1953年にIBBYが創設した、世界で初めての子どもの本の国際的な賞。

3年の準備期間を経て1956年に第1回の授与が行われました。

以来、隔年で選考されていますが、初めの3回は本に贈られました。

1962年(第4回)からは、永らく子どもの本に貢献してきた作家の全業績に対して授与されることになり、1966年(第6回)には、作家賞と並び画家賞が設立されました。

IBBY世界大会の中で行われる授与式では、受賞者に、賞状とアンデルセンのプロフィルが刻まれたメダルが贈られます。

子どもの本が未来を拓き平和を生むというその理念から「Little Nobel(小さなノーベル賞)」と称され、デンマークのマルガレーテ2世女王陛下が後援しています。

JBBY(日本国際児童図書評議会)より

【2】Shortly after World War Ⅱ, IBBY founder Jella Lepman worked hard to create world peace through children’s literature.

《和訳》

第二次世界大戦の後すぐに、国際児童図書評議会の創設者であるイェラ・レップマンは、児童文学を通して、世界平和を創るために熱心に働きました。

《重要ポイント》

Shortly after World War Ⅱ= 第二次世界大戦の後すぐに

shortly = すぐに、まもなく

World War Ⅱ = 第二次世界大戦

IBBY founder Jella Lepman worked hard= 国際児童図書評議会の創設者であるイェラ・レップマンは熱心に働きました

IBBY = 国際児童図書評議会

founder = 創設者

IBBY, Jella Lepman の説明については↓を見てみましょう❗️

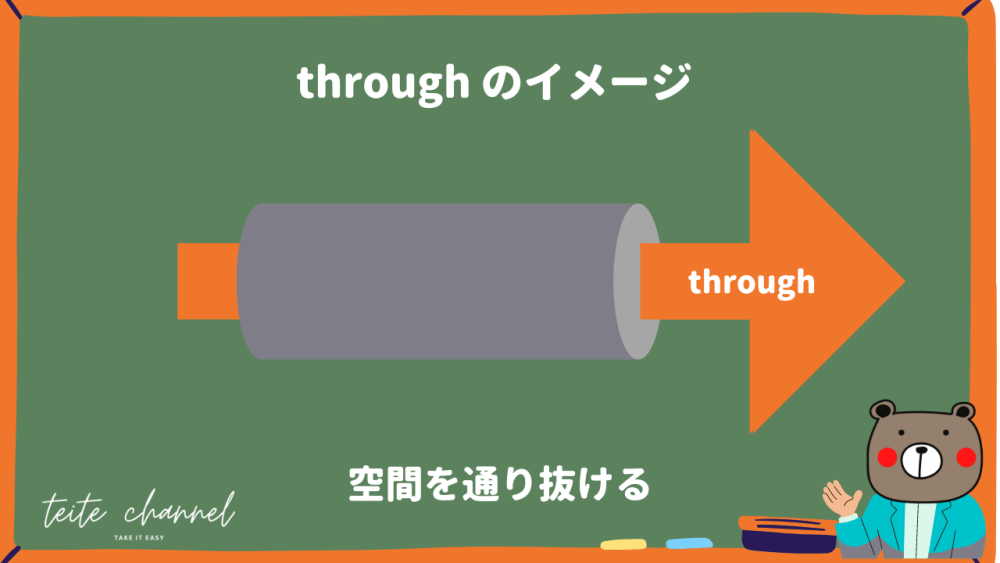

to create world peace through children’s literature= 児童文学を通して、世界平和を創るために

これは不定詞の副詞的用法ですね!

(児童文学を通して、世界平和を創るために)熱心に働いた

こう繋がりますね❗️

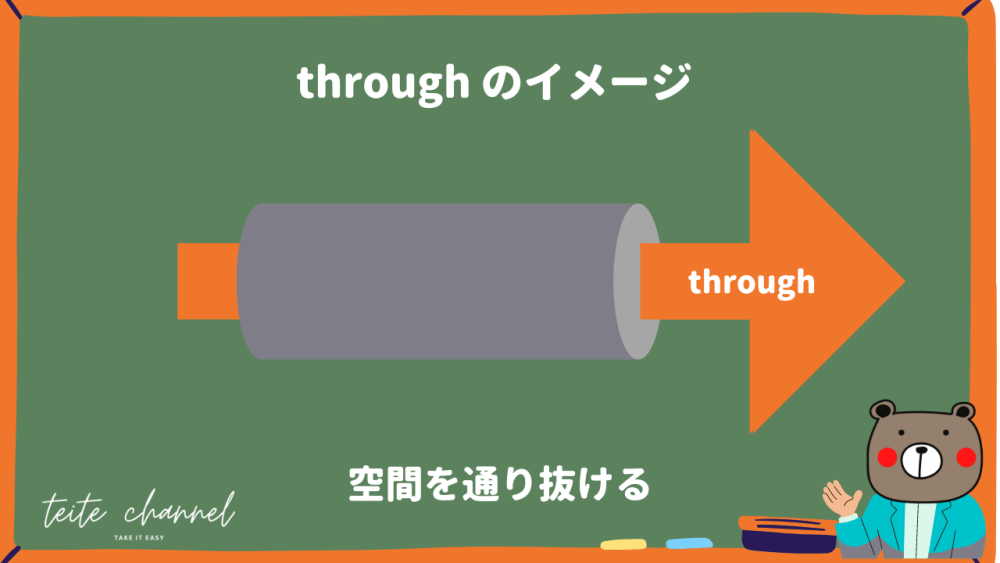

そして through(〜を通して) のイメージは↓でおさえておきましょう!

create = 〜を創造する、創る

literature = 文学

IBBYについては、こちらの文章を見てみましょう❗️

IBBY(International Board on Books for Young People=国際児童図書評議会)は、1953年にスイスのチューリッヒで設立されました。

IBBYは、子どもと子どもの本に関わるすべてのひとをつなぐ世界的ネットワークとして、本部をスイスのバーゼルに置いて活動しています。

2022年現在、80の国と地域が加盟しています。

JBBY(日本国際児童図書評議会)より引用

素晴らしい活動ですよね!

心から活動に共感します。

自分も子どもの頃から本に勇気をもらったこと、助けてもらったことがあるので、『The Power of Words』の解説を通して、IBBYの活動を紹介できていることを誇りに思っています❗️

続いて、Jella Lepman(イェラ・レップマン)について紹介します。

1891年、ドイツのシュトゥットガルトに、ユダヤ人の工場主を父に三姉妹の次女として生まれる。

17歳の時、外国人労働者の子どもたちのために国際読書室を開く。

第一次世界大戦後、31歳で戦争未亡人となり、ジャーナリストの道を歩む。

1928年、初めての児童書『寝坊した日曜日』を出版。

ヒトラー台頭と共に二人の子どもを連れてロンドンに亡命するが、1945年ドイツ進駐の米軍に請われて「女性と子どもの文化的・教育的問題に対するアドバイザー」としてドイツに帰国。

国際児童図書展の開催、ミュンヘン国際児童図書館(IJB)や国際児童図書評議会(IBBY)の設立など、子どもと本のために心血を注ぐ。1970年、没

『子どもの本は世界の架け橋』より引用

| 価格:2,200円 |

めちゃくちゃかっこいい人ですよね。

少し脱線しますが、イェラ・レップマンのような素晴らしい功績を残すためには、長年の努力が必要だと思います。

ただ、こうした偉人に一歩でも近づきたいと日々努力する、自分ができることから積み重ねる。

何歳からでもこうした努力ができる人を、自分は心から尊敬しています❗️

【3】I deeply admire her hard work.

《和訳》

私は彼女の熱心な仕事を深く称賛してます。

《重要ポイント》

ここは単語だけ復習しましょう!

deeply = 深く

admire = 〜を称賛する、感心する

【4】I was a 10-year-old girl in the middle of the war.

《和訳》

私は戦争の最中に10歳の少女でした。

《重要ポイント》

10-year-old = 10歳の

⇧こうやってハイフンで複数の言葉を繋いでできた形容詞を「複合形容詞」と言います❗️

例えば part-time jobs(パートタイムの仕事)のように使います。

in the middle of ~ = 〜の真ん中で、最中に

【5】In that desperate time, books gave me courage to live.

《和訳》

その絶望的な時間の中で、本が私に生きる勇気をくれました。

《重要ポイント》

In that desperate time = その絶望的な時間の中で

desperate = 絶望的な

books gave me courage to live = 本が私に生きる勇気をくれました

これはシンプルな第4文型(SVOO)です❗️

第4文型を取る動詞はなんて呼ぶか覚えていますか?

そうですね!「授与動詞」といいます!

なので、第4文型だと判断できて、もし動詞の意味が分からないことが今後あったら、とりあえず「AにBをあげる」と授与のニュアンスを入れて訳してみてくださいね!

give A B = AにBをあげる

courage = 勇気

【6】For this reason, this award holds a very special meaning for me.”

《和訳》

この理由のため、この賞は私にとってとても特別な意味を持ちます。」

《重要ポイント》

For this reason = この理由のため、

this award holds a very special meaning for me = この賞は私にとってとても特別な意味を持ちます

award = 賞

hold = 〜を持つ、保持する

meaning = 意味

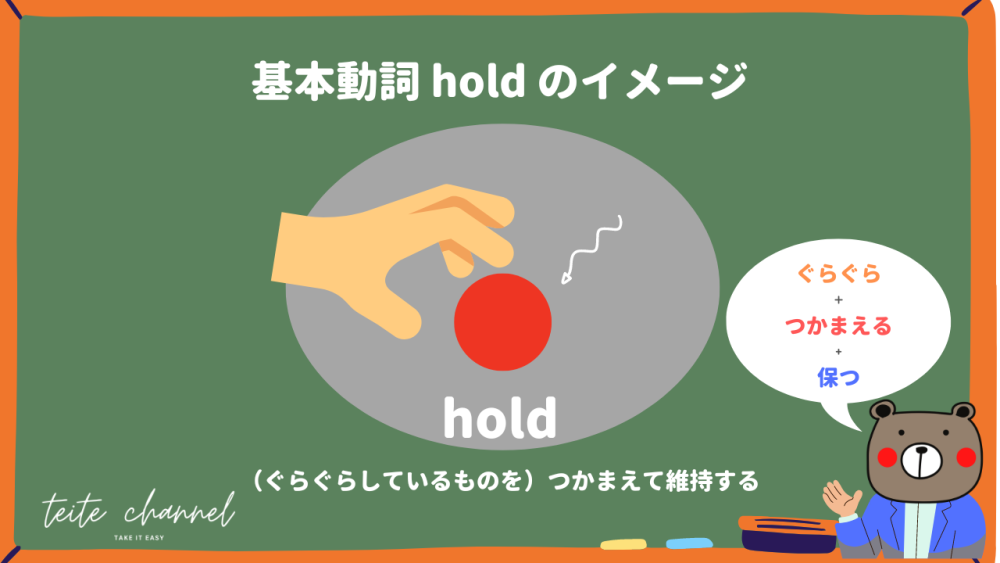

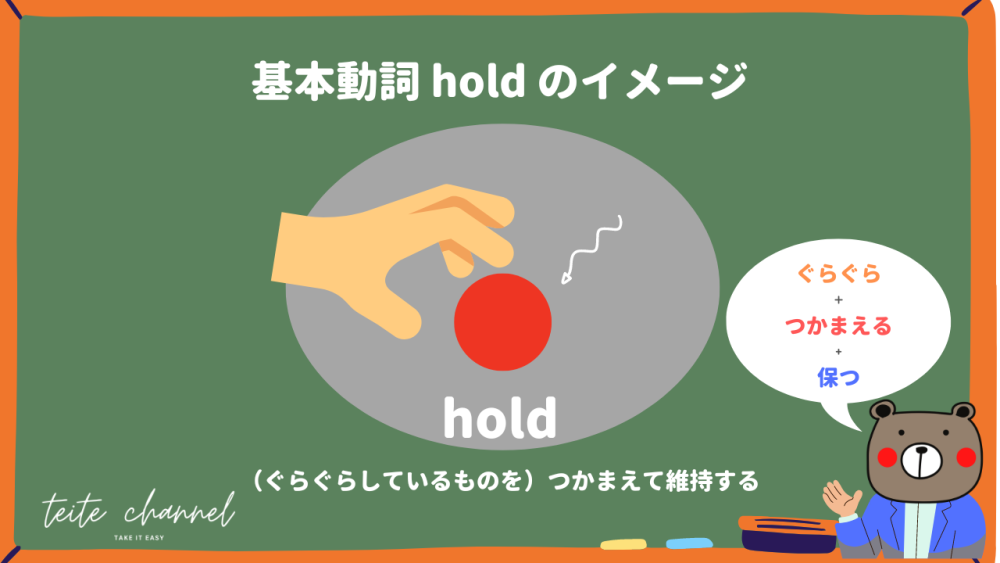

hold は重要な基本動詞です❗️

せっかくなので、↓の授業メモでコアイメージをおさえておきましょう!

【7】In 2018, children’s book author Kadono Eiko won the IBBY Hans Christian Andersen Award, which is often called the Nobel Prize for children’s literature.

《和訳》

2018年、児童書の著者の角野栄子氏は、国際児童図書評議会の国際アンデルセン賞を受賞しました、そしてそれはしばしば児童文学のノーベル賞と呼ばれています。

《重要ポイント》

children’s book author Kadono Eiko won the IBBY Hans Christian Andersen Award = 児童書の著者の角野栄子氏は、国際児童図書評議会の国際アンデルセン賞を受賞しました

author = 著者

win = 勝利する、勝ち取る

角野栄子さんについては、ぜひ↓を見てみましょう❗️

めちゃくちゃ、すごいです。

東京・深川生まれ。大学卒業後、出版社勤務を経て24歳からブラジルに2年滞在。その体験をもとに描いた『ルイジンニョ少年 ブラジルをたずねて』で、1970年作家デビュー。

代表作『魔女の宅急便』は舞台化、アニメーション・実写映画化された。産経児童出版文化賞、野間児童文芸賞、小学館文学賞等受賞多数。その他、「アッチ、コッチ、ソッチのちいさなおばけ」シリーズ、「リンゴちゃん」「ズボン船長さんの話」。

紫綬褒章、旭日小綬章を受章。2016年『トンネルの森 1945』で産経児童出版文化賞ニッポン放送賞、18年3月に児童文学の「小さなノーベル賞」といわれる国際アンデルセン賞作家賞を、日本人3人目として受賞。

Kadono Eiko Office(角野栄子オフィス)より引用

, which is often called the Nobel Prize for children’s literature = そしてそれはしばしば児童文学のノーベル賞と呼ばれています

これは今回の最重要文法事項ですね❗️

関係代名詞の非制限用法です。

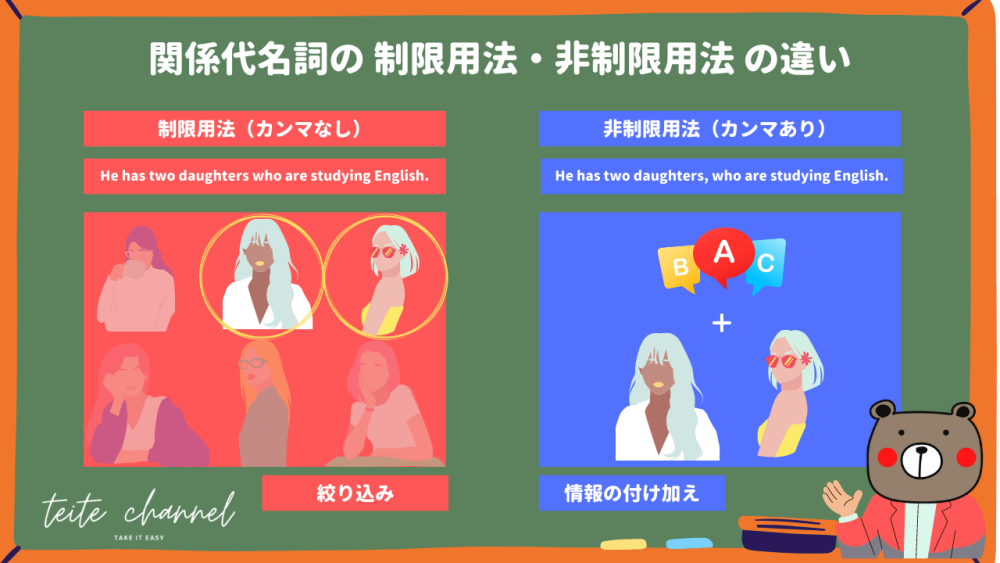

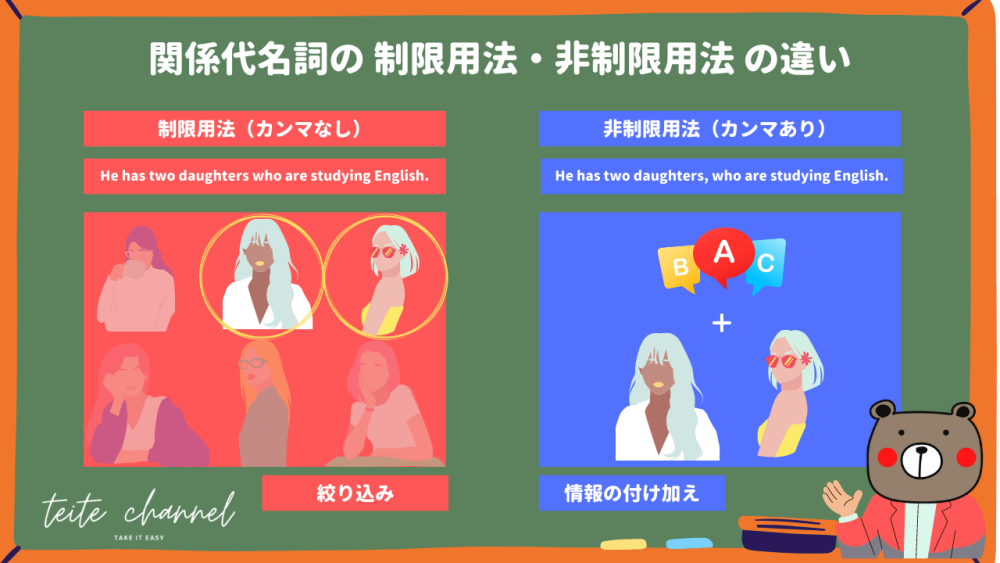

関係代名詞には「制限用法(カンマなし)」と「非制限用法(カンマあり)」があります。

まず細かいところは置いておいて、ひとまず「〜、そして…」と補足説明するように訳していきましょう。その理由は⇩に書いてあります❗️「制限用法」と「非制限用法」の違いをチェックしながら理解してみましょう!

▼関係代名詞の「制限用法」と「非制限用法」の違い🐻

《制限》the IBBY Has Christian Andersen Award which is often called the Nobel Prize for children’s literature

【訳】〈しばしば児童文学のノーベル賞と呼ばれている〉国際児童図書評議会の国際アンデルセン賞

▷ 〈児童文学のノーベル賞と呼ばれていない〉国際アンデルセン賞があるかもしれない💦

—

《非制限》the IBBY Has Christian Andersen Award, which is often called the Nobel Prize for children’s literature

【訳】国際児童図書評議会の国際アンデルセン賞、そしてそれはしばしば児童文学のノーベル賞と呼ばれています

▷ あくまで、国際アンデルセン賞の補足説明をしているだけ!!

つまり…

《制限》他に、国際アンデルセン賞があるかも!

《非制限》国際アンデルセン賞は一つのみ!

【8】At the ceremony, she talked about how books helped her in her childhood.

《和訳》

セレモニーで、彼女は本がどれくらい子ども時代に彼女を助けてくれたかについて話しました。

《重要ポイント》

she talked about ~ = 彼女は〜について話しました。

ここ自体は簡単ですが、この about の後ろ部分が間接疑問文となっていて、大きな名詞のカタマリになっています。

つまり…

she talked about 【 名詞のカタマリ 】

となっているのをおさえておきましょう❗️

how books helped her in her childhood = どれくらい子ども時代に彼女を助けてくれたか

先ほど出てきた…

she talked about 【 名詞のカタマリ 】

の【 名詞のカタマリ 】部分です。

この部分に、間接疑問文(疑問詞 + SV)が入っていて、この文だと、疑問詞 = how, S = books, V = helped となっていますね。

つまり『どれくらい本が彼女を助けたか』という名詞節を作っています。

【9】She also shared some onomatopoeia such as donburakok-ko-oh, suk, kok-ko-oh.

《和訳》

彼女はまた、どんぶらこっこ、すっこっこのようないくつかの擬音語も共有しました。

《重要ポイント》

ここは語句だけ確認しましょう❗️

onomatopoeia = 擬音語

such as ~ = ~のような

donburakok-ko-oh, suk, kok-ko-oh = どんぶらこっこ、すっこっこ

これは桃太郎で、桃が川を流れてくるときの擬音語ですね❗️

自分は「どんぶらこ、どんぶらこ」で子どもの頃教えてもらった記憶があるので、すっこっこを聞いてなんだか新しい気持ちになりました(笑)

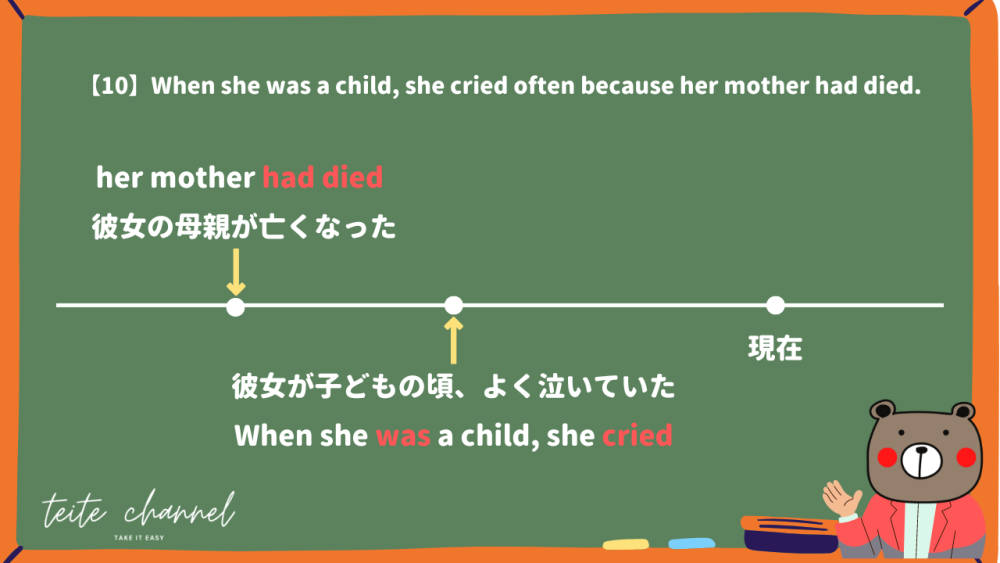

【10】When she was a child, she cried often because her mother had died.

《和訳》

彼女が子供のとき、彼女は母親が亡くなったので、よく泣いていました。

《重要ポイント》

she cried often because her mother had died = 彼女は母親が亡くなったので、よく泣いていました

ここは過去完了だけおさえておきましょう!

もちろん時系列としては…

「母親が亡くなる → よく泣いていた」となるので、

「母親が亡くなる(過去完了) → よく泣いていた(過去)」と書いています。念のため、下の授業メモで時間感覚をおさえておきましょう❗️

【11】To calm her, her father told a tale that began with these sounds.

《和訳》

彼女を落ち着かせるために、父親はこれらの音で始まる物語を話していました。

《重要ポイント》

To calm her = 彼女を落ち着かせるために

ここは不定詞の副詞的用法ですね❗️

中学で習ったとおり「〜するために」と訳しておけばOKです。

calm = 〜を落ち着かせる、なだめる

her father told a tale = 彼女の父親は物語を話していました

tell a tale = 話をする、物語を話す

that began with these sounds = これらの音で始まる〜

begin with ~ = 〜で始まる

【12】”A great peach came donburakok-ko-oh, suk, kok-ko-oh floating down the river.”

《和訳》

「大きな桃が、どんぶらこっこ、すっこっこと川に流されながらやって来ました。」

《重要ポイント》

解釈を分かりやすくするために、擬音語の部分(どんぶらこっこ、すっこっこ)は省いて解釈していきます。

ちなみに英語の擬音語がどの品詞になるかは、文脈によって様々で(日本語の擬音語もそう)、深く理解したい方は、こちらの論文を読んでみてね❗️とても面白いです。

↓ PCの方は、論文のPDFファイルがダウンロードされます ↓

さて、話を戻していきます。

A great peach came floating down the river = 大きな桃が川に流されながらやって来ました

—

この文をカンマなしの分詞構文だと解釈する人もいるかもしれませんが、カンマなし分詞構文は割合としてはとても少ないので、シンプルに come Ving として解釈していきます❗️

意味はどちらも同じになるので、ご安心ください(笑)

—

float down ~ = ~を流れる

come Ving = Vしながら来る

これは覚えてしまった方が早いのですが、実は SVCの第2文型なんです!

SVCは、S = C になることはオッケーですね❗️

なので「大きな桃 = 川を流れている」となります。

それに、come(話し手のところに来る)の意味が加わって「大きな桃が川に流されながらやって来ました」という訳になるんです!

基本動詞 come のイメージは下の授業メモでおさえておきましょう❗️

これで全て終了です❗️

「ELEMENT1-高1《Lesson6-1 | The Power of Words | p78》」おつかれさまでした🐻

関係代名詞の非制限用法, 分詞構文 だけでなく、知らない熟語や構文が出てきたり、単語のレベルも徐々に上がってきて、少し苦戦しているんではないでしょうか❗️

復習&音読するのをお忘れなく!!

①授業前にひとこと、でも話しましたが…

⇧に載せてあります『単語・和訳・英作文トレーニング』をテスト1週間前から毎日やってみてください❗️曖昧な理解がなくなり、成績が爆伸びします!!

最後まで見てくださってありがとうございました!

またお会いしましょう!定期テストがんばれ〜🐻

じゃあね〜、バイバイ!!