▼音声で学びたい方はこちらへ🐻

現在撮影中

▼CROWN2-高2《Lesson3》はこちらから🐻

- 授業前にひとこと

- 勉強のポイント

- 本文&和訳

- 重要単語

- 重要ポイント

- 【1】For the past decade, Japan has been making progress in creating a friendly environment for people with disabilities, but there are still many challenges to overcome.

- 【2】For instance, the entrances restaurants often have steps which divide the building from the outside area.

- 【3】It could be a barrier for people like me.

- 【4】Another problem is the accessibility of hotel rooms.

- 【5】In fact, less than one percent of hotel rooms are accessible for people in wheelchairs.

- 【6】I suggest that if we meet these challenges, we will have greater business opportunities.

- 【7】For example, if you make your restaurant more accessible, then you will have 10 percent more customers because 10 to 15 percent of the world population is disabled.

- 【8】People with disabilities tend not to travel alone.

- 【9】They often travel in groups or with families, which would mean many more customers.

- 【10】Also, I’ve been working with tour companies, setting up training sessions for tour guides which help them learn how to support people in wheelchairs.

- 【11】If tourism supports more tourists with disabilities and provides better services, more people will come to Japan, and that will support Japan’s economy.

授業前にひとこと

今回は、CROWN2-高2《Lesson3》について扱っていきます❗️

Lesson3のタイトルは…🐻

Accessible Japan

という「障がいを持つ旅行者向けの情報を提供するサイト」についてのお話です。

ちなみに、このLessonでメインで使われている文法事項は…

さまざまな分詞構文(受け身・否定・完了) / 強調構文

です❗️

ちなみに、この記事では…

CROWN

の本文を引用しています。

すでに上記の教科書をお持ちの方向けの記事になりますので、お持ちでない方は全国の『教科書取扱書店』にて購入してから、記事を読み進めるようにお願いします!

さて、いつも授業前に説明することですが…

⇧に載せてあります『単語・和訳・英作文トレーニング』をテスト1週間前から毎日やってみてください❗️曖昧な理解がなくなり、成績が爆伸びします!!

コミュ英以外の定期テスト対策は?

現代文の定期テスト対策は こちら から

古文の定期テスト対策は こちら から

漢文の定期テスト対策は こちら から

個別指導塾 SECOND《定期テストコース》 をもっと活用する

公式LINEアカウント では…

▷ 解説記事のリクエスト

▷ 新着情報のキャッチ

▷ 定期テスト予想問題

▷ オリジナルグッズの購入

ができるようになっています🐻

個別指導塾 SECOND《定期テストコース》 の 公式LINEアカウント はこちら

勉強のポイント

①本文は『日本の障がいのある方への克服すべき課題』に関する話であることを理解する。

②単語・重要ポイントをインプットする。

③ さまざまな分詞構文(受け身・否定・完了) / 強調構文 について理解する。

本文&和訳

本文(Scene3)

【3】この10年間で、日本は障がいのある人々にとって使いやすい環境づくりを進めてきましたが、いまだに多くの課題が残っています。

たとえば、レストランの入口には段差があり、建物と外のエリアを分けていることがよくあります。

それは、私のような人にとってはバリア(障壁)になります。

もうひとつの問題は、ホテルの客室のアクセシビリティです。

実際、車いす利用者が利用できる客室は、全体の1%にも満たないのです。

こうした課題を解決できれば、より多くのビジネスチャンスが生まれると私は提案します。

たとえば、レストランのアクセシビリティを高めれば、世界の人口の10〜15%が障がい者であることから、顧客が10%増える可能性があります。

障がいのある人は、一人で旅行することは少ないです。

彼らは家族やグループで旅行することが多いため、それはより多くの来客を意味します。

私は旅行会社と協力し、車いす利用者をサポートする方法を学ぶための、ツアーガイド向けの研修会を実施しています。

観光業が障がいのある旅行者にもっと対応し、より良いサービスを提供できれば、より多くの人が日本を訪れ、日本の経済の支えになるでしょう。

重要単語

単語にはさまざまな意味がありますが、まずは定期テストを乗り越えるために、文章中で使われている意味で紹介しています🐻

V : 動詞 , Ving : 動名詞 , Vpp : 過去分詞, O:目的語, C:補語

| 英語表現 | 品詞・構文分類 | 意味・解説 |

|---|---|---|

| for the past decade | 熟語(時間表現) | 過去10年間(現在完了と一緒に使う) |

| make progress | 熟語(動詞句) | 進歩する |

| people with disabilities | 名詞句 | 障がいのある人々(”disabled people” より丁寧な表現) |

| challenge to overcome | 名詞+不定詞構文 | 克服すべき課題(to不定詞が形容詞的用法) |

| for instance | 熟語(接続的副詞) | 例えば |

| steps | 名詞(可算) | 段差(階段) |

| could be a barrier | 助動詞+名詞 | 障害になり得る(可能性を表す could) |

| accessibility | 名詞 | 利用しやすさ、アクセシビリティ(近年重要な語) |

| accessible for〜 | 形容詞+前置詞 | ~にとって利用しやすい |

| less than one percent | 数詞表現 | 1%未満 |

| I suggest that S V | 構文(提案) | SがVすべきだと提案する(仮定法現在も意識) |

| make O accessible | 構文(使役) | Oを使いやすくする(make+目的語+形容詞) |

| 10 to 15 percent | 数詞表現 | 10〜15% |

| tend not to do | 構文(傾向) | ~しない傾向がある |

| travel in groups | 動詞+前置詞句 | グループで旅行する |

| work with 人/団体 | 熟語(協力関係) | ~と協力する |

| set up | 熟語(句動詞) | 設置する、準備する(設ける) |

| learn how to〜 | 不定詞構文 | ~する方法を学ぶ |

| support 人 | 動詞+目的語 | 人を支援する、サポートする |

| the economy | 名詞 | 経済(Japan’s economy = 日本経済) |

重要ポイント

「ピンク」=重要ポイント

▼記号について

V : 動詞 Ving : 動名詞 Vpp : 過去分詞

【 】名詞句・節 〈 〉形容詞句・節 ( )副詞句・節

S:主語 O:目的語 C:補語 M:副詞

【1】For the past decade, Japan has been making progress in creating a friendly environment for people with disabilities, but there are still many challenges to overcome.

《和訳》

この10年間で、日本は障がいのある人々にとって使いやすい環境づくりを進めてきましたが、いまだに多くの課題が残っています。

《重要ポイント》

この文では…

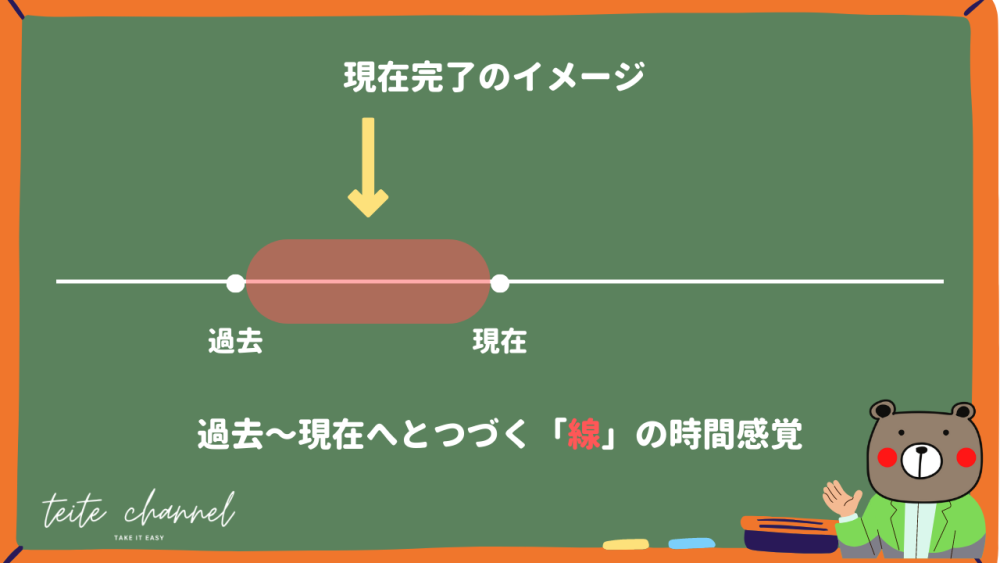

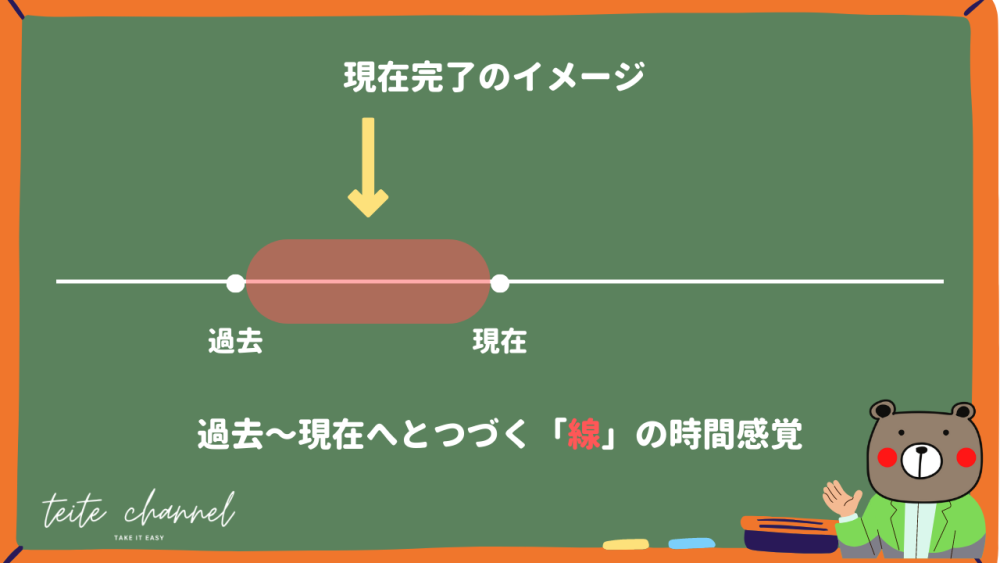

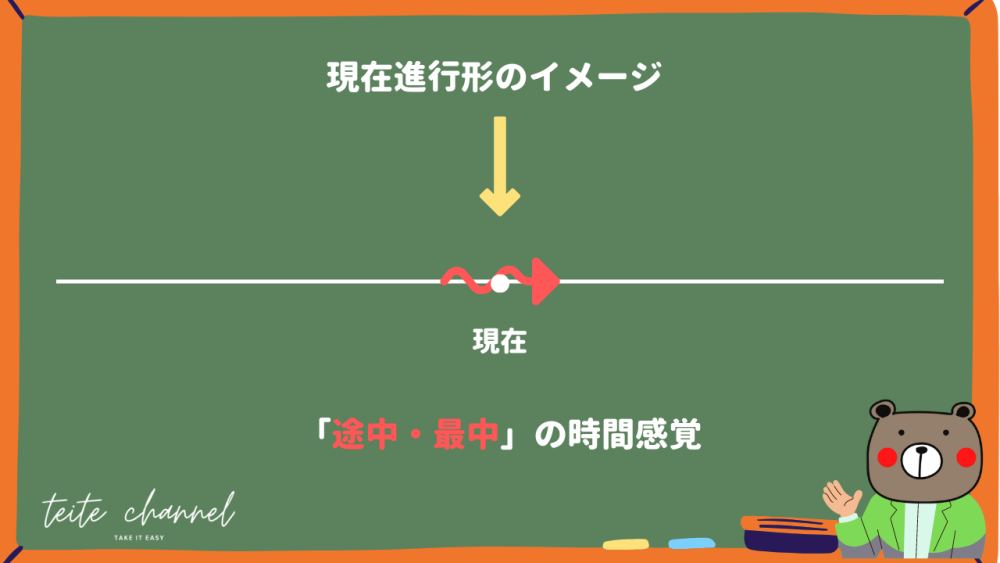

① 現在完了進行形(has been making)

② to不定詞の形容詞的用法(challenges to overcome)

③ 接続詞 but による対比構文

が学べます!

受験に向けてもしっかり学ぼう🐻

ポイント①:現在完了進行形(has been making)

・「have/has been + 動詞ing」の形で使われる

・過去から現在まで動作が継続していることを表す

・この文では「進歩し続けている」ことを示している

ポイント②:to不定詞の形容詞的用法(challenges to overcome)

・「名詞+to不定詞」の形で名詞を後ろから説明する

・「to overcome」が「challenges(課題)」を修飾している

・「克服すべき課題」という意味になる

ポイント③:接続詞 but による対比構文

・「A, but B.」の形で使われる等位接続詞

・前半と後半で意味を対比させる役割を持つ

・この文では「進歩」と「課題が残る」という2つの事実を対比している

問題で復習しよう🐻

| 【解答】3 |

| 【解説】現在完了進行形(has been making)は「過去から今まで継続している動作」を表す。ここでは「進歩を続けてきている」という意味になる。 |

| 【解答】2 |

| 【解説】「challenges to overcome」は「克服すべき課題」という意味で、「to不定詞の形容詞的用法」として名詞「challenges」を後ろから修飾している。誰が克服するかは明示されていないが、一般的に「私たちが取り組むべき」と解釈される。 |

| 【解答】4 |

| 【解説】接続詞「but」は「対比(逆接)」を表す。ここでは「進歩している」ことと「課題が残っている」ことの対比を示している。 |

【2】For instance, the entrances restaurants often have steps which divide the building from the outside area.

《和訳》

たとえば、レストランの入口には段差があり、建物と外のエリアを分けていることがよくあります。

《重要ポイント》

この文では…

① For instance(例えば)

② 関係代名詞 which の主格用法

③ divide A from B(AをBから分ける)

が学べます!

受験に向けてもしっかり学ぼう🐻

ポイント①:For instance(例えば)

・「for example」と同じ意味で「たとえば」と訳す

・文頭で使われ、具体例を導くサインになる

・英作文でも使いやすく、会話でもよく登場する表現

ポイント②:関係代名詞 which の主格用法

・「steps which divide the building…」で、which は先行詞 steps を後ろから説明している

・主格の which なので、which 自体が divide の主語になっている

・訳すと「建物と外を隔てている段差」という意味になる

ポイント③:divide A from B(AをBから分ける)

・「divide」は「分ける・区切る」という意味の動詞

・「divide A from B」で「AをBから分ける」という意味になる

・この文では、「建物を外のエリアから分ける」段差のことを表している

問題で復習しよう🐻

| 【解答】2 |

| 【解説】「For instance」は「例えば」という意味で、「For example」と同義。文頭で具体例を示すときに使われる。 |

| 【解答】2 |

| 【解説】「steps which divide…」の部分は「建物を外のエリアから分けている段差」を意味している。which は steps を説明する主格の関係代名詞。 |

| 【解答】The wall divides the kitchen from the living room. |

| 【解説】「divide A from B」は「AをBから分ける」の意味。ここでは「壁がキッチンとリビングを分けている」という典型的な用法。 |

ここまで執筆完了❗️リクエストがあれば解説を加えていきます!

すぐに解説記事を見たい方は、こちらのLINEからリクエストを送ってくださいね🐻

個別指導塾 SECOND《定期テストコース》 の 公式LINEアカウント はこちら

【3】It could be a barrier for people like me.

《和訳》

それは、私のような人にとってはバリア(障壁)になります。

《重要ポイント》

この文では…

① For instance(例えば)

② 関係代名詞 which の主格用法

③ divide A from B(AをBから分ける)

が学べます!

受験に向けてもしっかり学ぼう🐻

ポイント①:could の意味と使い方

・「could」は「〜かもしれない」「〜の可能性がある」といった控えめな推量を表す

・文法的には「can」の過去形だが、過去の出来事ではなく、現在の可能性を表している

・丁寧でやわらかい表現としてもよく使われる

・さらに勉強したい人は『過去形は距離感』というコアイメージを↓で押さえよう!

過去形の「距離感」イメージから広がる3つの使い方

①【時制としての過去】

→ 「時間的な距離」=今から昔の出来事

例:I saw him yesterday.(昨日彼を見た)

②【丁寧表現】

→ 「心の距離」=直接的に言わないやわらかさ・遠慮

例:Could you help me?(手伝っていただけますか?)

⇒ 本当は「Can you〜?」でもOKだが、「could」にすることで距離をとって丁寧に感じさせる

③【仮定法(事実と違う想像)】

→ 「現実との距離」=今とは違う世界・非現実

例:If I had wings, I could fly.(もし翼があったら、飛べるのに)

⇒ 実際には翼はない=現実と距離がある世界を描く

| 用法 | 表す距離の種類 | 例文 | 解説・ポイント |

|---|---|---|---|

| 過去の出来事 | 時間的な距離 | I saw him yesterday. | 「今」から「過去」に時間的に離れている |

| 丁寧な表現 | 心理的な距離 | Could you help me? | 気持ちの距離を取って、やわらかく・丁寧にする |

| 仮定法(非現実) | 現実との距離 | If I had wings, I could fly. | 実際とは異なる「ありえない世界」=現実と距離がある |

ポイント②:a barrier(障壁)という抽象名詞

・「barrier」は「壁・障害・妨げ」などを意味する名詞

・物理的な段差だけでなく、心の壁や制度上の障害にも使える

・この文では建物の入口の段差を指している

ポイント③:for people like me(〜のような人にとって)

・「like me」は「私のような人」

・「for people like me」で「私のような人々にとって」

・文末に置くことで、誰にとってそれが問題なのかを明確にする

問題で復習しよう🐻

| 【解答】4 |

| 【解説】「could」は「〜かもしれない」「〜の可能性がある」という意味を表す助動詞。選択肢3も似ているが、「少しある」と限定するニュアンスは本文に含まれていない。 |

| 【解答】3 |

| 【解説】「barrier」は「障害・障壁」という意味で、「obstacle」が最も近い語。他の語は意味的に関係がない。 |

| 【解答】It could be a barrier for people like me. |

| 【解説】「for people like me」は「私のような人にとって」。全体で「それは私のような人にとって障害になり得る」という意味になる。 |

【4】Another problem is the accessibility of hotel rooms.

《和訳》

もうひとつの問題は、ホテルの客室のアクセシビリティです。

《重要ポイント》

この文では…

① Another + 単数名詞

② the accessibility of ~(〜のアクセシビリティ)

③ アクセシビリティとバリアフリーの違い

が学べます!

受験に向けてもしっかり学ぼう🐻

ポイント①:Another + 単数名詞(Another problem)

・「another」は「もう1つの」「別の」という意味

・後ろには単数名詞が来るのが基本ルール

・「Another problem」で「もう1つの問題」

ポイント②:the accessibility of ~(〜のアクセシビリティ)

・「accessibility」は「アクセスのしやすさ・使いやすさ」を意味する名詞

・「the accessibility of hotel rooms」で「ホテルの部屋の利用しやすさ」

・バリアフリー設備だけでなく、案内・情報・サービスなども含めた広い概念

ポイント③:アクセシビリティとバリアフリーの違い

・バリアフリーは「物理的な障害物をなくすこと」(例:スロープ設置)

・アクセシビリティは「すべての人が使いやすい状態をつくること」

・この文の「accessibility」は、車いす対応の広さや案内のわかりやすさなど、広い意味での使いやすさを指している

・これは、大学受験の現代文・英語長文・小論文のテーマになることが多いので、押さえておこう!

アクセシビリティ vs バリアフリー|違いの本質

| 項目 | バリアフリー | アクセシビリティ |

|---|---|---|

| 意味 | 物理的な障害(バリア)を取り除く | あらゆる人にとって使いやすいように設計する |

| 主な対象 | 高齢者・障がい者(特に身体的) | すべての人(高齢者・障がい者・子ども・外国人など) |

| 目的 | 困っている人の「障害をなくす」 | 誰でも「アクセスしやすくする」 |

| 範囲 | 物理的(段差・ドア・トイレなど)に限られることが多い | 物理的+情報的+心理的+制度的など、もっと広い |

具体例でイメージしてみよう

例1:レストランの入り口

- バリアフリー:段差にスロープをつけた

- アクセシビリティ:入り口が自動ドアになっていて、案内表示にピクトグラム(絵文字)+多言語+点字もある

例2:Webサイト

- バリアフリー:読み上げソフトに対応している

- アクセシビリティ:画面のコントラストが高く、文字が大きく、キーボード操作だけでも使える設計+動画に字幕つき

例3:トイレ

- バリアフリー:車いす対応の多目的トイレがある

- アクセシビリティ:おむつ替え台・ベビーチェアもあり、すべての人が使いやすいように設計されている

まとめ:

バリアフリーは「特定の困っている人を助けること」

アクセシビリティは「最初から誰もが困らないようにすること」

問題で復習しよう🐻

| 【解答】3 |

| 【解説】「another」は単数名詞にしかつかない。1と2は複数形なので×、4は不可算名詞なので×。正解は「another idea」。 |

| 【解答】1 |

| 【解説】「accessibility」は「アクセスのしやすさ・利用しやすさ」を意味する名詞。段差の有無や設備の使いやすさなど、利便性を指す。 |

| 【解答】Another problem is the accessibility of hotel rooms. |

| 【解説】文の主語は「Another problem」、動詞は is、補語が「the accessibility of hotel rooms」。正しい語順はSVC型。 |

【5】In fact, less than one percent of hotel rooms are accessible for people in wheelchairs.

《和訳》

実際、車いす利用者が利用できる客室は、全体の1%にも満たないのです。

《重要ポイント》

この文では…

① In fact(実は)

② less than ~ percent(〜%未満)

③ be accessible for ~(〜にとって利用しやすい)

が学べます!

受験に向けてもしっかり学ぼう🐻

ポイント①:In fact(実は)

・前の文を受けて「実際には〜なんです」と事実を補足するフレーズ

・文の流れを強調・補足するときによく使う

・英作文でも使いやすいつなぎ表現の1つ

ポイント②:less than ~ percent(〜%未満)

・「less than」は「〜未満」という意味

・「less than one percent」で「1%未満」

・数値表現として覚えておきたい基本フレーズ

ポイント③:be accessible for ~(〜にとって利用しやすい)

・「accessible」は「利用しやすい・アクセス可能な」という形容詞

・「be accessible for people in wheelchairs」で「車いす利用者にとって使いやすい」

・主語は複数形「hotel rooms」、動詞は「are」になっている点にも注目

問題で復習しよう🐻

| 【解答】3 |

| 【解説】「In fact」は「実は」「実際には」という意味で、前の内容に現実的・客観的な事実を補足するときに使う表現。 |

| 【解答】3 |

| 【解説】「less than one percent」は「1%未満」を表す。文全体の意味は「車いす利用者にとって使いやすいホテルの部屋は、1%未満しかない」という内容になる。 |

| 【解答】Less than one percent of hotel rooms are accessible for people in wheelchairs. |

| 【解説】主語は「Less than one percent of hotel rooms」、動詞は「are」、補語が「accessible for people in wheelchairs」という構文。複数扱いに注意。 |

【6】I suggest that if we meet these challenges, we will have greater business opportunities.

《和訳》

こうした課題を解決できれば、より多くのビジネスチャンスが生まれると私は提案します。

《重要ポイント》

この文では…

① suggest that S V(SがVすると提案する)

② 「meet a challenge」で「課題に立ち向かう・対処する」

③ greater business opportunities(より大きなビジネスチャンス)

が学べます!

受験に向けてもしっかり学ぼう🐻

ポイント①:suggest that S V(SがVすると提案する)

・「suggest」は「提案する」という意味の動詞

・「that節」を目的語として取り、「〜すべきだ」と伝える表現になる

・ここでは「〜すれば、〜になる」と未来的な内容を提案している

ポイント②:if we meet these challenges(これらの課題に取り組めば)

・「meet a challenge」で「課題に立ち向かう・対処する」という意味

・「meet」は「会う」ではなく「向き合う」の意味で使われている点に注意

・if節なので「仮定」の意味合いを持ち、「〜すれば」と条件を示している

ポイント③:greater business opportunities(より大きなビジネスチャンス)

・「greater」は「より大きな・より優れた」を意味する比較級

・「business opportunities」は「ビジネスチャンス」

・機会は数えられるので「opportunities」は可算名詞の複数形になっている

問題で復習しよう🐻

| 【解答】2 |

| 【解説】「suggest that S V」で「〜すべきだと提案する」。if節内の「meet these challenges」は「課題に取り組む」意味で、「その結果、ビジネスチャンスが広がる」と述べている。 |

| 【解答】3 |

| 【解説】「meet a challenge」は「課題に立ち向かう・対応する」という意味の熟語。「会う」ではなく、比喩的な表現。 |

| 【解答】I suggest that if we meet these challenges, we will have greater business opportunities. |

| 【解説】「I suggest that S V」で始まり、that節の中に if節が含まれている構文。長くても基本の構造(主語+動詞+目的語)を意識して読むと理解しやすい。 |

【7】For example, if you make your restaurant more accessible, then you will have 10 percent more customers because 10 to 15 percent of the world population is disabled.

《和訳》

たとえば、レストランのアクセシビリティを高めれば、世界の人口の10〜15%が障がい者であることから、顧客が10%増える可能性があります。

《重要ポイント》

この文では…

① For example(たとえば)

② if 〜, then 〜(もし〜なら、〜だろう)

③ make O C(OをCの状態にする)

が学べます!

受験に向けてもしっかり学ぼう🐻

ポイント①:For example(たとえば)

・「for instance」と同じく、具体例を示す表現

・文頭に置いて「たとえば〜」と話を展開するサインになる

・英作文でもよく使われる便利な表現

ポイント②:if 〜, then 〜(もし〜なら、〜だろう)

・if節が「条件」、then節が「結果」になっている基本の構文

・ここでは「お店をもっと使いやすくすれば、客が増えるだろう」という因果関係を表している

・then は省略されることも多いが、ここでは強調のために使われている

ポイント③:make O C(OをCの状態にする)

・「make your restaurant more accessible」は「あなたのレストランをもっと利用しやすくする」

・「make + 目的語 + 形容詞(補語)」のSVOC構文

・この文型は「変化・状態の変化」を表すときによく使われる

問題で復習しよう🐻

| 【解答】3 |

| 【解説】「For example」は「たとえば」という意味で、「For instance」も同じく具体例を導く表現。1は追加、2は逆接、4は結論・時間表現。 |

| 【解答】4 |

| 【解説】if節は条件、then節は結果を表す。「使いやすくすれば客が増える」という構造で、現実的な未来の仮定を表している。 |

| 【解答】2 |

| 【解説】「make O C」は「目的語を〜の状態にする」というSVOC構文。正しくは「make your restaurant more accessible」。 |

【8】People with disabilities tend not to travel alone.

《和訳》

障がいのある人は、一人で旅行することは少ないです。

《重要ポイント》

この文では…

① people with disabilities(障がいのある人々)

② tend to do(〜する傾向がある)

③ travel alone(一人で旅行する)

が学べます!

受験に向けてもしっかり学ぼう🐻

ポイント①:people with disabilities(障がいのある人々)

・「with + 名詞」で「〜を持つ」

・「people with disabilities」で「障がいを持つ人々」=丁寧で配慮のある表現

・「disabled people」よりも中立的・人間中心の言い方

・people with + 病名・状態についてもっと学びたい人は、↓でチェック

ポイント①:with + 病名・状態(people with disabilities)

- 「people with disabilities」は、「障がい者(disabled people)」とほぼ同じ意味ですが、人を「障がいという特徴」でラベリングしない、より中立で尊重のある表現

- 「with + 名詞」で「〜という状態を持っている」というニュアンスになる

→ 「人間」と「その人が持っている特徴(病気・障害など)」を分けて捉えるスタイル

例:

| 中立的な言い方 | 対応する表現(やや旧式 or 限定的) |

|---|---|

| people with disabilities | disabled people |

| children with autism | autistic children(自閉症の子ども) |

| individuals with cancer | cancer patients |

| person with depression | depressed person(うつ病の人) |

このような表現は、**inclusive language(インクルーシブ・ランゲージ)**と呼ばれ、英語教育・国際社会・医療・福祉の現場でも重視される考え方。

ポイント②:tend to do(〜する傾向がある)

・「tend to」は「〜しがちである」「〜する傾向がある」という意味

・「tend not to」で「〜しない傾向がある」になる

・to 不定詞を後ろに取るのが基本

ポイント③:travel alone(一人で旅行する)

・「travel」は「旅行する」「移動する」

・「alone」は「一人で」「単独で」

・ここでは「一人旅をする」ことを表しており、全体で「障がいのある人は一人旅をあまりしない傾向がある」となる

問題で復習しよう🐻

| 【解答】1 |

| 【解説】「people with disabilities」は「障がいのある人々」という意味で、1の「disabled people」が最も近い。ただし、近年は「with」の形のほうが中立的で好まれる。 |

| 【解答】4 |

| 【解説】「tend not to〜」は「〜しない傾向がある」という意味。全否定ではなく、「あまり〜しない」という柔らかいニュアンス。 |

| 【解答】People with disabilities tend not to travel alone. |

| 【解説】主語は「People with disabilities」、動詞は「tend」、そのあとに「not to travel alone」という不定詞が続いている。 |

【9】They often travel in groups or with families, which would mean many more customers.

《和訳》

彼らは家族やグループで旅行することが多いため、それはより多くの来客を意味します。

《重要ポイント》

この文では…

① travel in groups(グループで旅行する)

② 関係代名詞 which の非制限用法

③ would の使い方(仮定・婉曲)

が学べます!

受験に向けてもしっかり学ぼう🐻

ポイント①:travel in groups(グループで旅行する)

・「travel」は「旅行する」や「移動する」

・「in groups」で「グループで」=複数人での行動を表す

・「with families」も同様に「家族と一緒に」という意味

ポイント②:関係代名詞 which の非制限用法

・「which would mean many more customers」は直前の文全体を説明している

・カンマ(,)+which の形で「前の内容を受けて補足説明」するのが特徴

・意味:「それは結果として、もっと多くの顧客を意味するだろう」

ポイント③:would の使い方(仮定・婉曲)

・ここでは「will」ではなく「would」が使われている

・「可能性が高い未来」や「婉曲表現」「仮定的な話」を表すやわらかい言い回し

・直前が事実ではなく一般的傾向なので、過去形「would」で距離を取っている

・『過去形は距離感』のコアイメージはもう一度↓をチェック!

過去形の「距離感」イメージから広がる3つの使い方

①【時制としての過去】

→ 「時間的な距離」=今から昔の出来事

例:I saw him yesterday.(昨日彼を見た)

②【丁寧表現】

→ 「心の距離」=直接的に言わないやわらかさ・遠慮

例:Could you help me?(手伝っていただけますか?)

⇒ 本当は「Can you〜?」でもOKだが、「could」にすることで距離をとって丁寧に感じさせる

③【仮定法(事実と違う想像)】

→ 「現実との距離」=今とは違う世界・非現実

例:If I had wings, I could fly.(もし翼があったら、飛べるのに)

⇒ 実際には翼はない=現実と距離がある世界を描く

| 用法 | 表す距離の種類 | 例文 | 解説・ポイント |

|---|---|---|---|

| 過去の出来事 | 時間的な距離 | I saw him yesterday. | 「今」から「過去」に時間的に離れている |

| 丁寧な表現 | 心理的な距離 | Could you help me? | 気持ちの距離を取って、やわらかく・丁寧にする |

| 仮定法(非現実) | 現実との距離 | If I had wings, I could fly. | 実際とは異なる「ありえない世界」=現実と距離がある |

問題で復習しよう🐻

| 【解答】2 |

| 【解説】「in groups or with families」で「グループまたは家族と一緒に」旅行するという意味。単独行動ではないことがポイント。 |

| 【解答】4 |

| 【解説】非制限用法の「which」はカンマ付きで前の文全体を説明する。この文では、「グループや家族で旅行すること」が「顧客が増えることにつながる」という因果関係を表している。 |

| 【解答】3 |

| 【解説】この文の「would」は、「〜ということになるだろう」という控えめな可能性や仮定を表す。will よりもやわらかく距離を取った言い方。 |

【10】Also, I’ve been working with tour companies, setting up training sessions for tour guides which help them learn how to support people in wheelchairs.

《和訳》

私は旅行会社と協力し、車いす利用者をサポートする方法を学ぶための、ツアーガイド向けの研修会を実施しています。

《重要ポイント》

この文では…

① 現在完了進行形(have been working)

② 動詞句の並列(working with〜, setting up〜)

③ 関係代名詞 which の主格用法

④ help 人 動詞の原形(人が〜するのを助ける)

⑤ how to + 動詞の原形(〜の仕方)

が学べます!

受験に向けてもしっかり学ぼう🐻

ポイント①:現在完了進行形(have been working)

・「have/has been + 動詞ing」の形で、過去から現在まで動作が続いていることを表す

・この文では「ずっとツアー会社と協力している」という継続的な活動を表している

・現在完了形と現在進行形のイメージを足したようなものです。

・以下でイメージを確認しておこう!

ポイント②:動詞句の並列(working with〜, setting up〜)

・「working with」と「setting up」はどちらも主語「I」にかかる並列動詞句

・カンマでつなぎ、2つの動作を自然に結びつけている

・文法的には「分詞構文」ではなく並列の構造

・分詞構文で解釈しても意味はそこまで大差ないです笑

・ちなみに set up については、↓をチェック!

基本の意味:「何かを準備・設置・設立する」

| 用法のタイプ | 意味 | 例文 |

|---|---|---|

| イベント準備 | 計画・セッティングする | We set up the training sessions.(研修を準備した) |

| 機材や設備 | 設置・組み立てる | I set up the projector.(プロジェクターを設置した) |

| 組織・仕組み | 設立・創設する | They set up a new company.(新会社を設立した) |

| 人の状況を作る | セッティングして導く | She set me up with a job.(仕事を紹介してくれた) |

今回の文ではどの意味?

→ 文:setting up training sessions(研修を設ける)

→ 意味:イベント・仕組みを「準備・実施する」

→ つまり「set up = 準備する・立ち上げる」

まとめ(イメージ)

「set(置く)」+「up(立ち上げる)」=

何かを“ちゃんとスタートできる状態”に整えること!

ポイント③:関係代名詞 which の主格用法

・「which help them learn…」の which は直前の「training sessions」を説明している

・主格の関係代名詞で、「training sessions」が「help」の主語になっている

・訳すと「彼らが学べるよう手助けする研修」となる

ポイント④:help 人 動詞の原形(人が〜するのを助ける)

・「help them learn」は「彼らが学ぶのを助ける」という意味

・help の後には to 不定詞も取れるが、ここでは「to」が省略されている(どちらも正しい)

・基本形は「help+人+動詞の原形」

ポイント⑤:how to + 動詞の原形(〜の仕方)

・「how to support people in wheelchairs」で「車いすの人をサポートする方法」

・「how to + V」は「〜する方法」「どうやって〜するか」という意味

・learn の目的語になっている

問題で復習しよう🐻

| 【解答】3 |

| 【解説】現在完了進行形は「過去から今まで続いている動作」を表す。ここでは「ツアー会社との協力関係が現在も続いている」という意味になる。 |

| 【解答】4 |

| 【解説】「working with」と「setting up」はどちらも主語「I」に対する動作を並列で表している。「協力している」+「研修を設けている」という2つの行動。 |

| 【解答】3 |

| 【解説】「which」は直前の「training sessions」を説明しており、「その研修が彼らの学びを助ける」という構造になっている。 |

【11】If tourism supports more tourists with disabilities and provides better services, more people will come to Japan, and that will support Japan’s economy.

《和訳》

観光業が障がいのある旅行者にもっと対応し、より良いサービスを提供できれば、より多くの人が日本を訪れ、日本の経済の支えになるでしょう。

《重要ポイント》

この文では…

① if 〜 and 〜(条件文+並列動詞)

② more people will come to Japan(未来の主節)

③ and that will support Japan’s economy(文と文をつなぐ接続の that)

が学べます!

受験に向けてもしっかり学ぼう🐻

ポイント①:if 〜 and 〜(条件文+並列動詞)

・if節の中で「supports」と「provides」が並列になっている

・「観光業が〜を支援し、〜を提供すれば」という条件を作っている

・このように動詞が2つ並ぶ条件節はよく出る構文なので注意

・やっぱり、and は何と何と繋いでいるかを意識するのが大事だね!

ポイント②:more people will come to Japan(未来の主節)

・if節の条件に対する主節は「more people will come〜」

・これは現実的な未来の仮定を表す「if+現在形, 主節+will」の基本パターン

・「時・条件を表す副詞節では、未来のことも現在形に」と中学校でも習いましたね!

ポイント③:and that will support Japan’s economy(文と文をつなぐ接続の that)

・「and」は前の文「more people will come to Japan」と「that will support〜」をつなぐ等位接続詞

・「that」は直前の文全体を受けて、「それが日本経済を支えるだろう」と言い換えている

・つまりこの部分は、「結果 → さらにその結果」を論理的につなぐ構造になっている

問題で復習しよう🐻

| 【解答】1 |

| 【解説】この文は「if+現在形」で始まる、現実的な未来に対する条件文。supportsとprovidesが並列になっているのがポイント。 |

| 【解答】3 |

| 【解説】「that」は直前の主節「more people will come to Japan(より多くの人が日本に来る)」を受けて、「それが日本経済を支える」と述べている。 |

| 【解答】If tourism supports more tourists with disabilities and provides better services, more people will come to Japan, and that will support Japan’s economy. |

| 【解説】if節の中に動詞が2つ(supports, provides)あり、それに対する主節(more people will come)が続き、さらに「that」がその内容を受けて「support Japan’s economy」と展開されている。 |

以上で解説は終了❗️

次は定期テスト予想問題で実力を上げよう!

定期テスト予想問題を見たい方は、こちらのLINEからリクエストを送ってくださいね🐻

個別指導塾 SECOND《定期テストコース》 の 公式LINEアカウント はこちら

これで全て終了です❗️

「CROWN2-高2《Lesson3-3 | Accessible Japan 》」おつかれさまでした🐻

さまざまな分詞構文(受け身・否定・完了) / 強調構文 を踏まえて読解すれば、比較的話しの流れは掴みやすいですが、それが出来ていないと苦戦している文章もあったのではないでしょうか❗️

理解出来ている人も、油断せずに復習&音読するのをお忘れなく!!

①授業前にひとこと、でも話しましたが…

⇧に載せてあります『単語・和訳・英作文トレーニング』をテスト1週間前から毎日やってみてください❗️曖昧な理解がなくなり、成績が爆伸びします!!

最後まで見てくださってありがとうございました!

またお会いしましょう!定期テストがんばれ〜🐻

じゃあね〜、バイバイ!!

-》-トレーニング』-485x273.png)

おすすめ勉強法は、テキストを見ながら、こちらの音声で学ぶと、目(視覚)も耳(聴覚)も両方使えるので、効果バツグンです🐻